聂难

乡村集市的热闹里,总藏着些让人眼睛发亮的手艺。炸油条的师傅翻着金黄的面坯,补鞋匠的小锤敲出清脆的节奏,修伞人手里的针线穿来引去……而糖画匠,是集市里最会“画”的手艺人。他们不用笔墨纸砚,只凭一勺融化的糖稀、一块光滑的青石板,就能把甜意凝成花鸟鱼虫,让寻常日子里多了份舌尖与眼底的双重欢喜。

做糖画这门手艺,靠的不是蛮力,而是手上的“准头”和心里的“巧劲”。木匠要练刨子,铁匠要抡大锤,跟他们不同,糖画师傅的基本功,是握着装满热糖稀的铜勺“走线条”。初学时,师傅先教握勺的姿势——手腕要稳,胳膊不能晃,像端着一碗满到要溢出来的水。然后在石板上练最简单的直线、圆圈,直到糖稀粗细均匀地流出来,不会断成一截一截。这得天天练,毕竟糖稀凉得快,一笔画错就没法改,比绣花还考验耐心。老辈人说“糖勺如笔,石板为纸,糖稀为墨,心到勺到”,这正是做糖画的精髓。

我小时候常蹲在镇上李糖匠的摊子前看他做糖画。他的摊子很简单,一块磨得发亮的青石板,旁边摆着个竹筐,里面放着竹签、小铲和装糖稀的铜锅,锅下是小小的煤炉,让糖稀保持着温热的状态。李糖匠总穿件洗得发白的蓝布衫,袖口挽到胳膊肘,露出结实的手腕。有人来买糖画,他先问要“转龙”还是“自选”——转龙就是转旁边的小木盘,指针指到啥就画啥,最是让人期待。有次我转到了一只凤凰,只见他拿起铜勺,手腕轻轻一扬,琥珀色的糖稀就顺着勺尖流了下来。先画凤凰的头,小圆点是眼睛,弯曲的线条勾出喙;再画展开的翅膀,线条忽粗忽细,像真的羽毛在飘;最后绕着身子画尾羽,一圈圈盘旋着向上,末了飞快地插上一根竹签,用小铲轻轻一撬,一只展翅的糖凤凰就递到了我手里。阳光照在糖画上,晶莹剔透的,舍不得下口。

糖画匠的日子,跟着集市的节奏走。镇上逢五逢十是大集,李糖匠天不亮就挑着摊子去占位置,从早上一直忙到日落。农闲时,邻村有庙会、婚宴,也会请他去做糖画,一来添些热闹,二来给孩子们添点甜。他做的糖画不仅好看,糖料也实在,用的是纯蔗糖熬的,甜而不腻,不像后来有些摊子用的糖精,吃着发苦。村里的大人小孩都爱找他,有时没带钱,跟他说一声,下次再给,他也笑着应下。有一年冬天特别冷,糖稀凉得快,他就在铜锅边裹了层棉套,手上戴着手套,只露出指尖握勺,依旧画得又快又好。有人问他冷不冷,他说:“看着娃们拿到糖画的笑脸,心里就热乎。”

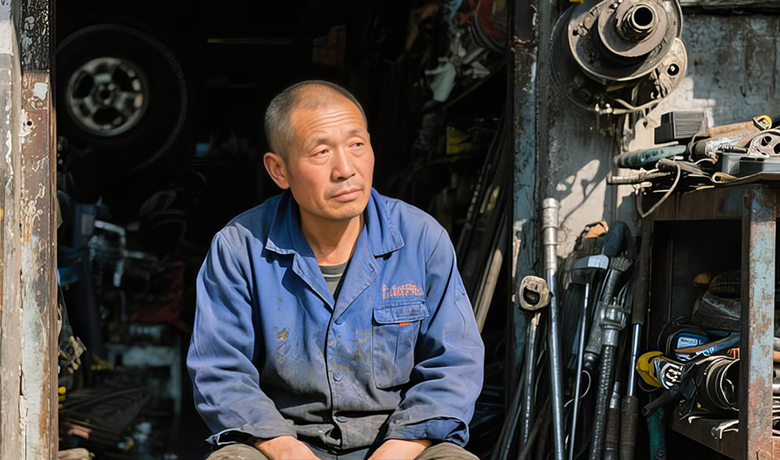

李糖匠原本想把手艺传给儿子。他儿子小时候常在摊子旁转,还学着用废糖稀在石板上画小虫子,有模有样。可是,他长大了,考上了外地的大学,毕业后留在城里做设计,再也没拿起过铜勺。李糖匠也不勉强,只说“娃有自己的路”。后来,集市里的零食越来越多,五颜六色的糖果、包装精美的巧克力,渐渐抢了糖画的风头。再加上李糖匠年纪大了,手腕不如从前稳,做一幅糖画要比以前慢不少,来买的人就更少了。有时候,他守着摊子坐半天,只卖出两三幅,铜锅里的糖稀凉了又热,热了又凉。

直到前年,镇上开展“非遗进校园”活动,邀请李糖匠教孩子们做糖画。他特意翻出压在箱底的新铜勺,提前熬好了一大锅糖稀。学校的操场上,他的摊子前围满了孩子,一个个睁着好奇的眼睛,看他用糖稀画出小兔子、小老虎。有个小女孩学着他的样子握勺,手抖得厉害,他就从后面轻轻扶住孩子的手,一点点教她画线条。那天,他的脸上一直挂着笑,比平时卖出十幅糖画还开心。

现在,李糖匠偶尔去集市摆摊,只是不再为了挣钱,更多的是想让路过的人,还记得有做糖画这样一门“甜滋滋”的老手艺。阳光下,他手中的铜勺依旧在石板上流转,融化的糖稀滴落下来,像凝固的时光,甜了岁月,也暖了人心。